Generationen am Arbeitsplatz: Zwischen Vorurteilen und Vertrauen – wie echte Verbindung gelingt

Generationen am Arbeitsplatz: Babyboomern, Gen X, Millennials und Gen Z begegnen sich täglich in Projektteams, Führungsgremien oder auf dem Flur. Diese intergenerationale Zusammenarbeit stellt Unternehmen vor neue Chancen und Herausforderungen. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, kulturellem Wandel und New Work rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Wie gelingt echte Zusammenarbeit zwischen den Generationen? Dieser Beitrag zeigt, wo es knirscht, was dahintersteckt, und wie Verbindung statt Vorurteile entsteht.

Warum das Denken in Generationen zu kurz greift – und was wirklich verbindet

In vielen Organisationen arbeiten heute vier, teils fünf Generationen zusammen: Babyboomer, Generation X, Millennials und Generation Z begegnen sich in Meetings, Projektarbeit oder Führungsrunden. Die damit verbundene Generationenvielfalt am Arbeitsplatz ist Chance und Herausforderung zugleich. Begriffe wie Gen Z oder Millennials helfen, gewisse Muster zu beschreiben. Doch in der Praxis greifen diese Kategorien oft zu kurz: Man kann aus derselben Generation stammen und völlig verschieden denken. Oder aus unterschiedlichen Generationen kommen, und sehr ähnlich sein.

Generationenzuschreibungen bieten Orientierung – aber oft keine Lösung

Begriffe wie Generation Z oder Millennials helfen dabei, gesellschaftliche Entwicklungen greifbar zu machen. Sie schaffen eine gemeinsame Sprache für Veränderungen in Arbeitskultur, Führung oder Kommunikation. Aber wenn sie zum einzigen Deutungsrahmen werden, entstehen schnell Stereotype und Missverständnisse. Denn: Nicht jede Person der Gen Z fordert remote only. Und nicht jede*r Boomer hält an starren Hierarchien fest.

Ähnlichkeit und Unterschied entstehen nicht am Geburtsjahr

Es gibt Babyboomer, die agiler arbeiten als manche Gen Z. Und Millennials, die konservativer kommunizieren als viele Generation X-Kolleg:innen. Was Menschen unterscheidet oder verbindet, hat weniger mit dem Jahrgang zu tun als mit ihrer Haltung, ihren Erfahrungen und dem Kontext, in dem sie arbeiten. Wer nur auf Alter schaut, übersieht die eigentlichen Dynamiken in Teams: Persönlichkeitsstrukturen, Rollenverständnis, situative Erwartungen.

Was Teams heute brauchen: Verbindung über Generationen hinweg schaffen

Viele Unternehmen setzen auf „Generationen-Inklusion“, um den Umgang mit Generationen am Arbeitsplatz zu verbessern. Doch gut gemeinte Programme greifen oft zu kurz, weil sie Unterschiede verwalten wollen, anstatt sie wirklich zu verstehen.

Wer ausschließlich in Kategorien wie „typisch Gen Z“ oder „klassischer Boomer“ denkt, läuft Gefahr, Menschen zu Etiketten zu machen. Unbewusst entstehen Erwartungen, bevor überhaupt ein Gespräch geführt wurde. Das kann Verbindung verhindern, noch bevor sie beginnt.

Der Blick, den wir bei Movendo einnehmen, stellt nicht die Frage: „Was ist deine Generation?“

Sondern:

„Was hat dich geprägt?“

„Was brauchst du, um dich einzubringen?“ „Wie sieht gute Zusammenarbeit für dich aus?“

Denn Menschen lassen sich nicht auf ihr Geburtsjahr reduzieren. Sie bringen ihre Geschichte, ihre Erfahrungen, ihre Haltung mit – und genau dort setzt echtes Verständnis an.

Impulse für Veränderung direkt in dein Postfach.

Unser Newsletter bringt dir echte Impulse für Führung, Veränderung und Zusammenarbeit. Du erhältst exklusive Einblicke in unsere Projekte, neue Formate und Veranstaltungen sowie praxisnahe Inspirationen aus unserer Arbeit mit Menschen und Organisationen. Wenn du frische Perspektiven suchst, den Wandel aktiv gestalten willst oder einfach wissen möchtest, was uns antreibt – dann ist dieser Newsletter genau das Richtige für dich.

Brücken bauen statt Schubladen denken – so gelingt Zusammenarbeit zwischen Generationen

1. Perspektivwechsel ermöglichen

Gute Zusammenarbeit beginnt nicht mit neuen Tools oder Regeln, sondern mit echtem Verstehen. Gerade in multigenerationalen Teams treffen unterschiedliche Prägungen, Werte und Lebenserfahrungen aufeinander. Was für die eine Person selbstverständlich ist, wirkt für die andere befremdlich.

Gezielte Reflexionsfragen helfen, diese Unterschiede nicht als Problem, sondern als Einladung zum Dialog zu begreifen. Etwa:

Was hat dich in deinem Berufsleben besonders geprägt?

Welche Vorurteile begegnen dir immer wieder und wie gehst du damit um?

Was brauchst du, um dich gehört zu fühlen?

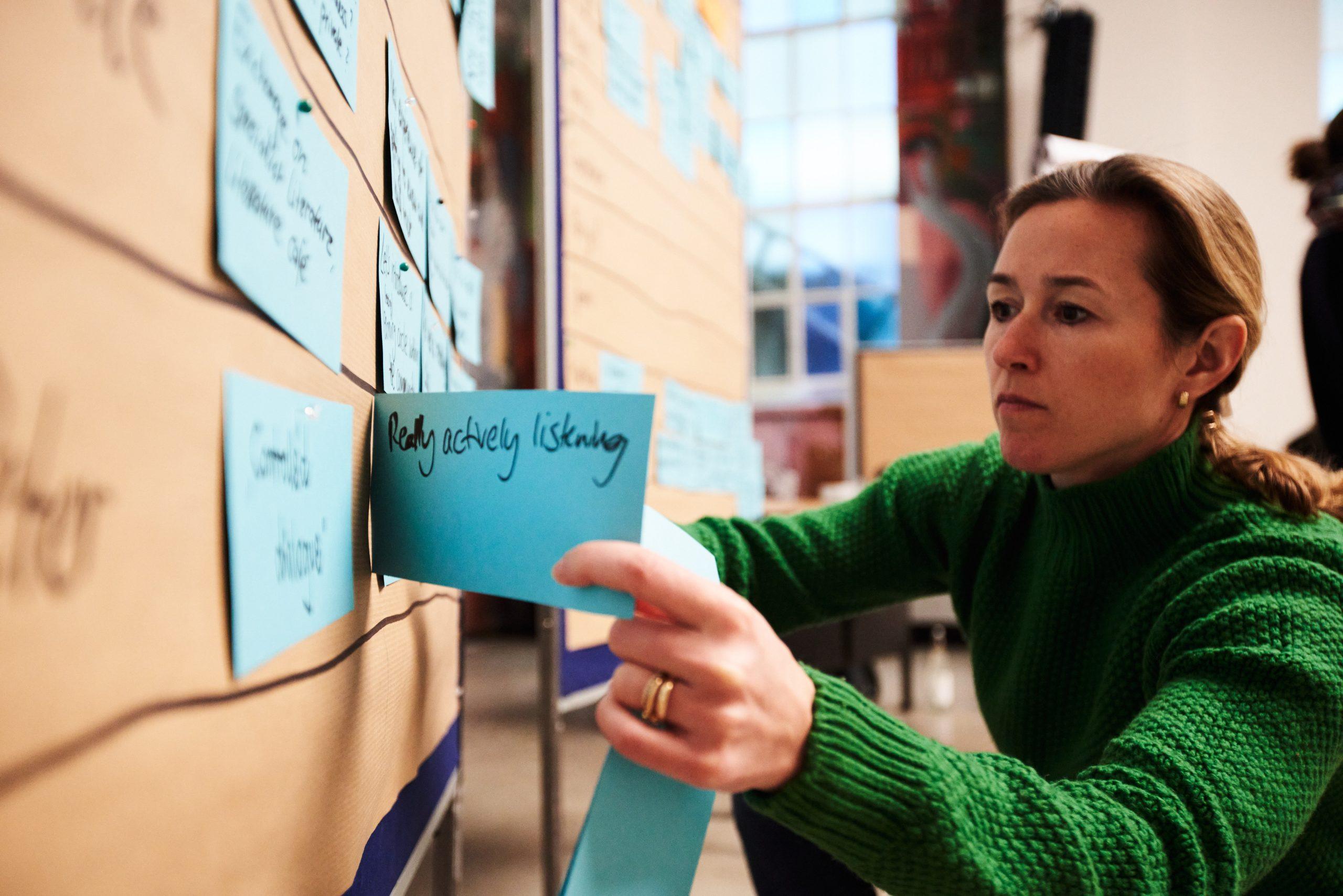

In unseren Workshops schaffen wir strukturierte Räume, in denen solche Fragen Raum bekommen. Wir entwickeln Tandemformate und nutzen Impulse aus der systemischen Praxis, damit nicht nur Verständnis entsteht, sondern echte Verbindung, die in den Arbeitsalltag von multigenerationalen Teams wirkt.

2. Psychologische Sicherheit stärken

Menschen zeigen sich nur dort, wo sie sich sicher fühlen. Psychologische Sicherheit ist die Grundlage für konstruktive Zusammenarbeit – besonders dann, wenn Menschen mit verschiedenen Hintergründen, Generationen oder Rollen aufeinandertreffen.

Dabei ist „Sicherheit“ kein allgemeingültiges Konzept: Einige brauchen klare Strukturen, um sich einzubringen. Andere benötigen emotionale Offenheit, um Ideen zu teilen. Wieder andere wünschen sich einen Raum, in dem Fehler erlaubt sind und Lernen möglich ist, ohne Angst vor Abwertung.

In unseren Coachings und Trainings arbeiten wir mit Führungskräften und Teams daran, psychologische Sicherheit im Team konkret zu gestalten, zum Beispiel durch:

Feedback-Rituale, die Vertrauen statt Angst schaffen

Übungen zum Umgang mit Unsicherheit

Reflexionsmethoden zur Klärung unausgesprochener Erwartungen

Denn nur wenn sich alle gesehen, gehört und ernst genommen fühlen, wird Zusammenarbeit über Generationsgrenzen hinweg wirklich produktiv.

3. Stärken bewusst kombinieren

Jede Generation bringt wertvolle Kompetenzen mit. Wenn diese bewusst genutzt und miteinander kombiniert werden, entsteht echter Mehrwert. Erfahrung, strategisches Denken, digitale Kompetenz oder frische Perspektiven müssen nicht im Widerspruch stehen – sie können sich gezielt ergänzen.

Beispiele aus der Praxis sind Reverse-Mentoring-Formate, generationenübergreifende Projektarbeit oder Austauschformate auf Augenhöhe. Damit diese Formate Wirkung entfalten, brauchen sie eine passende Struktur und eine klare Zielsetzung.

Wir entwickeln individuelle Workshops und Trainings, in denen generationenübergreifende Zusammenarbeit praktisch erlebbar wird. Gemeinsam konzipieren wir passende Ansätze für jede Organisation.

4. Stereotype sichtbar machen und auflösen

Vorurteile und Zuschreibungen wirken im Arbeitsalltag oft unterschwellig und blockieren intergenerationale Zusammenarbeit, wenn sie nicht besprechbar gemacht werden. Sie beeinflussen Entscheidungen, Kommunikation und Zusammenarbeit, und stehen echter Verbindung im Weg. Der erste Schritt zur Veränderung ist, diese Stereotype überhaupt sichtbar zu machen.

Dafür braucht es Räume, in denen man ehrlich sprechen, zuhören und auch mal eigene Denkmuster hinterfragen kann. Ohne Schuldzuweisungen, aber mit klarer Haltung. Humor und Struktur helfen dabei, ins Gespräch zu kommen und festgefahrene Bilder zu hinterfragen.

Unser Workshop „Generation Connect“ bringt generationsübergreifende Teams miteinander ins Gespräch. Mit Impulsen, Übungen und Gesprächsanlässen fördern wir einen offenen Austausch, mit dem Ziel, Vorurteile abzubauen und Vertrauen aufzubauen.

Verändere den Umgang mit Generationen in deinem Arbeitsalltag mit nur einem Tag Workshop!

Du willst nicht über Generationen urteilen, sondern sie wirklich verstehen? Im Workshop Generation Connect bekommst du Impulse, Austausch und Methoden für eine Zusammenarbeit, die Vielfalt ernst nimmt und Unterschiedlichkeit als Stärke nutzt. Jetzt anmelden und dabei sein!

Willst du deine eigenen Schubladen hinterfragen? Annahmen über Generationen im Überblick

Babyboomer (1946–1964): Die Loyalen

Die Babyboomer-Generation ist mit dem Versprechen auf Wohlstand, Sicherheit und Aufstieg groß geworden. Geprägt vom Wirtschaftswunder, gesellschaftlichen Umbrüchen und traditionellen Rollenbildern, ist für viele die Arbeit weit mehr als ein Mittel zum Zweck. Sie ist Lebenssinn und Identität.

In der Arbeitswelt gelten Boomer als pflichtbewusst, ausdauernd und loyal gegenüber „ihrem“ Unternehmen. Sie haben Karriere über Jahrzehnte aufgebaut, oft in stabilen Strukturen, und sind stolz auf das Erreichte.

Typisch Boomer auf der Arbeit:

„Ich war 40 Jahre im selben Unternehmen und bin stolz drauf.“ „Ohne Fleiß kein Preis.“

Was sie brauchen: Respekt, Erfahrung anerkennen, klare Zuständigkeiten.

Risiko: Werden schnell als „nicht offen für Wandel“ abgestempelt, obwohl sie oft sehr lösungsorientiert sind, wenn man sie einbindet.

Generation X (1965–1979): Die Stillen Macher:innen

Sie sind die erste „Sandwich-Generation“ zwischen Boomern und Millennials, oft zwischen Hierarchie und Wandel. Aufgewachsen mit Krisen, Umbrüchen und der Einführung von Technologie, gelten sie als pragmatisch, selbstständig und skeptisch gegenüber Institutionen.

Im Job wollen Gen X Leistung bringen, aber nicht um jeden Preis. Familie, Freizeit und Work-Life-Balance sind ihnen wichtig. Viele sind heute in Führungspositionen und setzen auf Eigenverantwortung statt Mikromanagement.

Typisch Gen X auf der Arbeit:

„Ich brauch mein Wochenende, sonst dreh ich durch.“ „Ich regel das lieber selbst.“

Was sie brauchen: Freiheit zur Umsetzung, Wertschätzung für ihre Erfahrung, klare Abgrenzung von Privatleben.

Risiko: Können als distanziert oder „zwischen den Stühlen“ wahrgenommen werden.

Millennials (1980–1994): Die Sinnsuchenden

Millennials sind die ersten „Digital Immigrants“: aufgewachsen mit dem Internet, später geprägt durch Social Media, Globalisierung und Unsicherheiten am Arbeitsmarkt. Sie sind gut ausgebildet, vernetzt und auf der Suche nach Sinn, Entwicklung und Zugehörigkeit.

In der Arbeitswelt wünschen sie sich Feedback, Flexibilität und flache Hierarchien. Sie sind bereit zu leisten, aber nur in einem Umfeld, das zu ihren Werten passt. Jobwechsel ist kein Makel, sondern ein Zeichen von Selbstbestimmung.

Typisch Millennial auf der Arbeit:

„Ich suche keine Stelle, ich suche eine Aufgabe.“ „Warum machen wir das eigentlich so?“

Was sie brauchen: Entwicklungsmöglichkeiten, echtes Feedback, Identifikation mit dem Unternehmen.

Risiko: Schnell als „anspruchsvoll“ oder „unentschlossen“ abgestempelt.

Generation Z (1995–2012): Die Klaren

Gen Z ist mit Krisen, Digitalisierung und wachsendem gesellschaftlichen Bewusstsein groß geworden. Themen wie psychische Gesundheit, Diversität und Nachhaltigkeit sind für sie keine Debatten, sondern Grundvoraussetzungen. Sie sind selbstbewusst, kritisch und fordern eine neue Art von Arbeitskultur ein.

Im Berufsalltag wünscht sich Gen Z Sicherheit, aber nicht durch Kontrolle, sondern durch psychologische Sicherheit. Sie denken hybrid, wollen mitgestalten und setzen klare Grenzen. Der Purpose eines Unternehmens ist oft entscheidender als das Gehalt.

Typisch Gen Z auf der Arbeit: „Wenn’s toxisch wird, bin ich raus.“ „Gibt’s das auch remote?“

Was sie brauchen: Vertrauen, flexible Modelle, echtes Mitspracherecht.

Risiko: Werden schnell als „empfindlich“ oder „nicht belastbar“ beurteilt, obwohl sie meist sehr reflektiert sind.

Generation Alpha (ab 2013): Die Zukunft

Diese Generation betritt gerade erst die Bühne, und viele sind noch Kinder. Was sie prägt: KI, Touchscreens, Sofortverfügbarkeit von Wissen und digitale Selbstverständlichkeit. Arbeit, Lernen und Leben werden für sie nicht mehr trennbar sein. Sie denken in Bildern, in Stories, in Plattformen, und wachsen in einer Welt auf, in der Selbstverwirklichung und technologische Unterstützung selbstverständlich sind.

Was wir von Gen Alpha erwarten: Sinnvolle, interaktive Arbeitswelten. Autonomie von Anfang an. Starke Individualisierung und kreative Selbstinszenierung.

Typisch Gen Alpha (bald):

„Warum soll ich das lernen, mein iPad weiß es doch schon?“ „Wie viele Follower hat die Firma?“

Was sie brauchen: Visuelle Kommunikation, Mitgestaltungsmöglichkeiten, Orientierung in der Komplexität.

Risiko: Wird schnell unterschätzt, oder mit überzogenen Erwartungen konfrontiert.

Jetzt ins Gespräch kommen, statt weiter in Schubladen zu denken.

Damit die Zusammenarbeit zwischen Generationen am Arbeitsplatz gelingt, braucht es mehr als gute Absichten – nämlich einen bewussten Umgang mit unterschiedlichen Arbeitswerten, Kommunikationsstilen und Erwartungen. Weniger Missverständnisse und mehr echtes Miteinander beginnt mit einem ersten Schritt: Raum für Dialog, Offenheit und Vertrauen.